고시엔에 대해 알게 된 것은 작년 가을, 오사카, 고베, 교토를 여행했을 때이다. 같이 갔던 남편이 고베에서는 한신 고시엔 구장을 가보고 싶다고 해 들렸더랬다. 남편이 어느날 우연히 TV 일본 스포츠 채널에서 해주는 고시엔 결승 경기를 보는데, 정말 패한 고등학교 선수들이 울면서 구장의 흙을 주머니에 담더라는 것이다. 이러한 관습을 알고는 있었는데, 실제로 보니 이상하게 충격적이었다는 것이다. 이 책을 처음 봤을 때, 이 이야기가 가장 먼저 떠올랐고 바로 사서 읽었다.

저자는 일본인이고, 그의 아버지는 유소년 시절, 당시, 일본의 지배하에 있었던 대만에서 톈진 중학 야구부원으로 고시엔에 참가한 적이 있다. 아버지의 기록을 좇아가던 것이 저자가 이 책을 쓰게 된 중요한 배경이다. 이렇다보니, 이 책을 읽다보면 가혹한 식민의 시대상은 많이 흐려지고, 부모님을 따라 조선, 대만, 만주에 흩어져 살던 일본의 소년들이 고시엔의 무대를 밟기 위해 애쓰는 이야기들이 주요하다. 실렸있는 조선 야구부원들의 이야기도 있는데, 상세하지는 않다. 아마도 추측이지만, 그들은 그 시절 자녀들을 중고등학교에 보낼 수 있는 재력도 있고, 친일정부 성향의 집안의 자제들이 아니었을까 싶다. 그 시절 조선 일반의 청소년들의 삶은 어땠을까? 이 책으로는 그것까지는 전혀 짐작해 볼 수 없다. 만주철도주식회사라던지 일본의 다이쇼 시대 등의 설명을 따로 찾아 읽으면서 이 책의 내용과 교차되도록 했다. 특히, 지난 가을에 다녀왔던 대만 여행 후에 읽었던 대만 현대사 내용이 일본의 식민사를 대하는 대만인들과 한국인들의 차이를 이해하는 데 도움이 되었다.

책의 종반부에는, 고시엔에서 활약했던 중등야구선수들 중에서 징병되어 태평양 전쟁에서 죽음을 맞게 된 몇 명의 이야기가 이름과 배경과 함께 상세하게 소개되는데, 비극적인 사건을 통과하면서 맞게 되는 어쩔 수 없는 개인사를 볼 때마다 그저 안타깝기만 하다.

일본의 야구역사는 생각보다 오래되었다. 가이세이 예과 학생들이 처음으로 홍백전을 치른 때가 1872년이었다고 하니, 미국과 30년 정도밖에 차이가 나지 않는 셈이라고 한다. 고시엔이 시작된 것은 1915년이고 전쟁 중 열리지 않았던 해도 있어서, 대회는 올해로 99회를 맞았다. 고시엔의 흙을 가져간 시초는 1936년 센바쓰의 결승전에서 패한 구마모토 공업의 가와카미 데쓰하루가 구장 내 흙을 주머니에 담아 모교 그라운드에 뿌린 것이라고 한다.

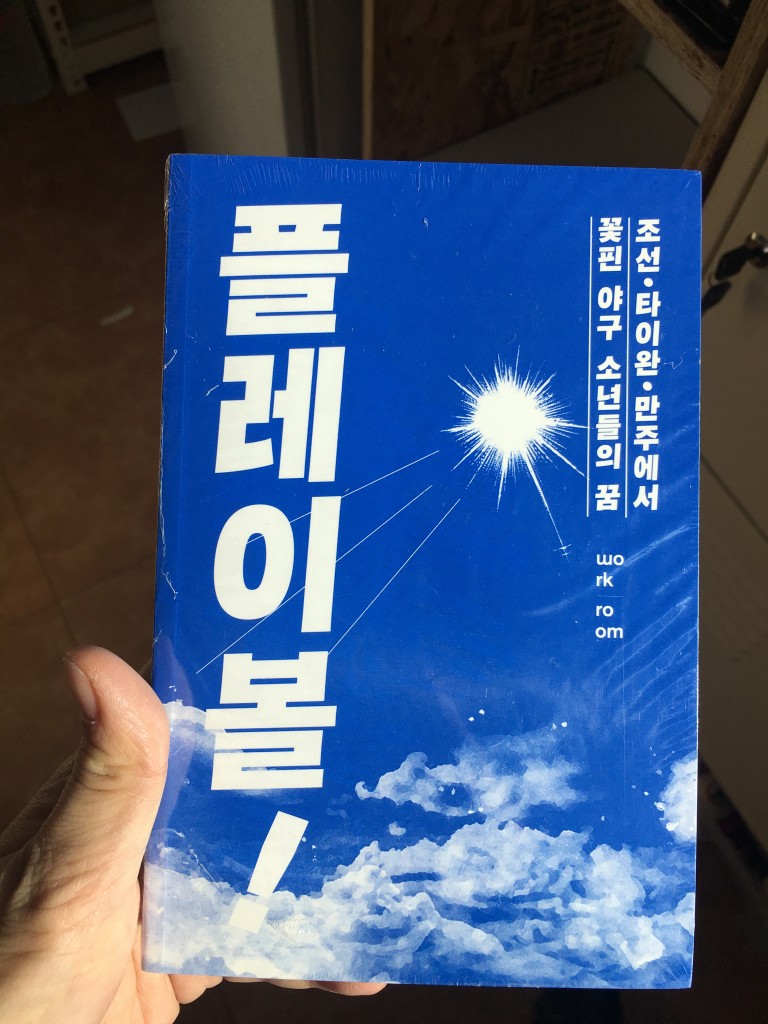

땅! 하고 공맞는 소리가 들리는 것 같은, 시원한 홈런같았던 책의 표지는 책을 다 읽고 나서는 다르게 느껴진다. 그라운드는 애초에 전쟁의 시대와 불화할 수 밖에 없었을 것이다. 그 파아란 색은, 그럼에도 불구하고 달리고 꿈꿨던 그 시절의 소년들을 뒤늦게 응원하고 연민하게 만들었다. 특히 이 책에조차 제대로 실리지 못 한 조선의 중고등학교 야구 선수들을 말이다. 언젠가는 그들의 표정도 역사가들에 의해 선택되는 날이 올까. 이 책의 역자가 언급한 ‘조선야구사’를 더 읽어보고 싶었는데, 품절이다. -_-’